指定難病と難病の違いをわかりやすく解説|医療費助成の対象はどっち?

「指定難病」と「難病」——どちらもよく聞く言葉ですが、その違いを正しく説明できる人は意外と少ないかもしれません。

実はこの2つの言葉は似ているようで、国が定める基準や支援制度の有無に大きな違いがあります。

この記事では、医療・介護の専門家として難病患者支援に関わってきた立場から、

「指定難病」と「難病」の違いを、制度面・医療費助成・認定条件などを中心にわかりやすく解説します。

これから難病の診断を受けた方や、その家族、福祉関係者にとって役立つ内容です。

難病とは?|定義と対象疾患

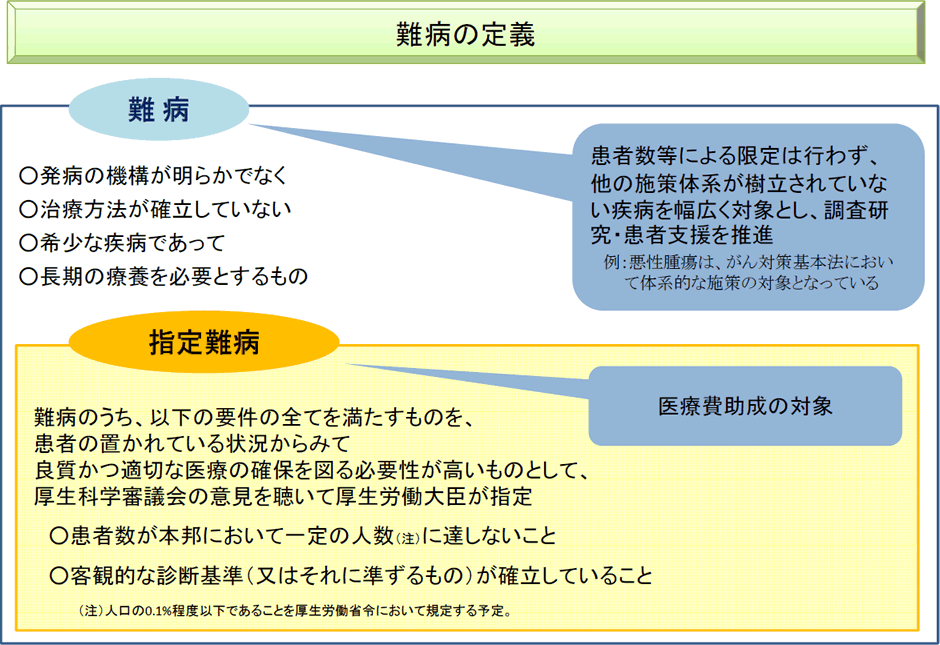

まず、「難病」という言葉は、医学的には治療が難しく、原因が不明または根治療法が確立していない病気を指します。

つまり「難病」はあくまで広い意味での病気の総称であり、法律上の分類ではありません。

難病の特徴

- 原因がはっきりしていない

- 完治が難しく、慢性的に経過する

- 発症頻度が低く、患者数が少ない

- 長期療養・通院が必要

たとえば、パーキンソン病、クローン病、全身性エリテマトーデスなどは「難病」に分類されますが、すべてが“指定難病”ではありません。

指定難病とは?|国が定めた医療費助成の対象

「指定難病」とは、難病のうち、国(厚生労働省)が法律で指定した病気を指します。

「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」に基づき、医療費助成などの公的支援を受けられる対象となります。

2024年時点では、指定難病は338疾患(※厚生労働省)に定められています。

これらの病気に認定されると、都道府県から「特定医療費(指定難病)受給者証」が交付され、

医療費の自己負担が軽減されます。

「難病」と「指定難病」の違いをわかりやすく表で比較

| 項目 | 難病 | 指定難病 |

|---|---|---|

| 定義 | 治療が難しく慢性的な病気の総称 | 国が法律で指定した医療費助成の対象となる難病 |

| 法的根拠 | なし(一般的な医学用語) | 難病法(平成27年施行)に基づく制度 |

| 対象疾患数 | 数千種類以上(正確な数は定義されていない) | 338疾患(2024年時点) |

| 医療費助成 | 原則なし(自費または健康保険のみ) | 自己負担上限額が設定され、公費助成あり |

| 認定機関 | 医療機関単位で診断 | 都道府県に申請し、審査・認定される |

| 受給証 | なし | 特定医療費(指定難病)受給者証が交付 |

このように、「指定難病」は難病の中でも法律に基づいて国が認めた病気であり、

医療費助成や支援制度の対象になるかどうかが最も大きな違いです。

指定難病に認定されるための条件

難病が「指定難病」として医療費助成の対象になるためには、以下の4つの条件を満たす必要があります。

(※出典:厚生労働省「難病法」)

- 発病の機構が明らかでない

- 治療法が確立していない

- 希少な疾患(患者数が人口の0.1%未満)

- 長期の療養が必要

これらの条件をもとに、専門家の検討委員会が指定疾患を審議し、厚生労働省が告示しています。

指定難病の申請から認定までの流れ

「難病」と診断されただけでは、医療費助成を受けることはできません。

“指定難病”として認定を受けるための手続きが必要です。

1. 医師の診断を受ける

まず、指定難病の「指定医」に診断書を書いてもらいます。

指定医は、都道府県知事の指定を受けた医師に限られます。

2. 都道府県へ申請

診断書・申請書・世帯所得の証明書などを添えて、都道府県の窓口(保健所等)へ提出します。

3. 審査・認定

医療審査会で書類が審査され、認定されると「特定医療費(指定難病)受給者証」が交付されます。

4. 医療費助成の開始

受給者証が届いた日から医療費助成が適用されます(有効期限は1年)。

指定難病になると受けられる医療費助成

指定難病に認定されると、医療費の自己負担額が軽減されます。

健康保険と公費助成の併用により、月ごとの自己負担上限額が設定される仕組みです。

| 世帯の所得区分 | 自己負担上限額(月額) |

|---|---|

| 低所得(非課税) | 2,500円〜5,000円程度 |

| 中間所得 | 10,000円〜20,000円程度 |

| 高所得 | 30,000円〜50,000円程度 |

つまり、指定難病として認定されることで、

高額な医療費を心配せずに継続的な治療を受けられるようになります。

「難病」と「指定難病」の関係を図でイメージすると…

つまり、すべての指定難病は難病であるが、すべての難病が指定難病ではないという関係です。

制度的に支援が受けられるのは、国が定めた「指定難病」のみです。

指定難病の代表的な疾患一覧(抜粋)

| 分類 | 疾患名 |

|---|---|

| 神経系 | パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、多発性硬化症 |

| 消化器系 | クローン病、潰瘍性大腸炎 |

| 免疫系 | 全身性エリテマトーデス(SLE)、シェーグレン症候群 |

| 血液系 | 再生不良性貧血、特発性血小板減少性紫斑病 |

| 代謝系 | ファブリー病、先天性代謝異常症 |

| 呼吸器系 | 特発性肺線維症、サルコイドーシス |

これらは指定難病として認定されており、都道府県に申請すれば医療費助成の対象となります。

申請時によくある誤解と注意点

「難病と診断された=助成が受けられる」ではない

医師に「難病」と言われても、それが必ずしも“指定難病”とは限りません。

同じ病名でも、重症度や診断基準を満たさないと認定されない場合があります。

「更新を忘れると助成が切れる」

受給者証には有効期限(原則1年)があるため、毎年更新申請が必要です。

更新を忘れると、一時的に助成が止まることもあるため注意が必要です。

「軽症だから申請できない」は誤解

軽症でも一定の条件を満たせば申請可能です。

医師や保健所に相談してみることをおすすめします。

医療・介護の現場から見た“指定難病制度”の意義

私が訪問看護・リハビリで多くの難病患者さんと関わってきた中で感じるのは、

この制度が**「患者さんの生活を支える大きな力になっている」**ということです。

指定難病の認定を受けることで、

・高額な薬剤治療を継続できる

・在宅酸素や訪問リハビリなどが利用しやすくなる

・経済的な不安が減り、生活の質(QOL)が向上する

という効果があります。

医療だけでなく、介護・福祉・リハビリとの連携も取りやすくなり、在宅生活の支援体制が整いやすくなります。

まとめ:制度を理解して早めの申請を

「難病」と「指定難病」の違いをまとめると次の通りです。

- 難病:治療が難しい病気の総称(制度上の支援はなし)

- 指定難病:国が定めた医療費助成の対象となる難病(338疾患)

つまり、指定難病とは「難病の中でも公的支援を受けられる特別な分類」です。

もし医師から「難病の疑いがある」と言われた場合は、指定難病に該当するかを確認し、早めに申請の準備を進めましょう。

病気そのものを完全に治すことは難しくても、制度を正しく使うことで安心して治療を続けられる環境をつくることができます。